空手歴15年、組手を専門として今まで数々の試合に出場してきた筆者が記事をお届けします。

空手と聞くと「極真空手」と「伝統空手」の2つを思い浮かべる人が多いのではないでしょうか。

また、空手を始めるにあたって「極真と伝統どっちがいいの?」とも思いますよね。

そこで今回は、極真空手と伝統空手の違いをわかりやすく解説!

「型」「組手」のそれぞれの異なる部分を動画を交えながら詳しくご紹介します。

この記事を読んで今よりもっと空手を知って、楽しく稽古をしていきましょう!

極真空手と伝統空手の違いは?どっちの方が強くなれるの?

「いざ空手を始めようと思っているけど、極真空手と伝統空手って何が違うのかよく分からない」と思う人も多いはずです。

どちらも空手という競技には変わりないのですが、型や組手のルール、内容がまったく異なるんです。

ざっくりと特徴を分けるならば、

「2020年の東京オリンピックの種目になるのが伝統空手」

「伝統空手の”寸止め”に異を唱えたのが極真空手」

です。

ちょっと難しいと思うので、それぞれ「型の違い」「組手の違い」に分けて具体的に解説していきますね。

「型」の違いは?

極真空手、伝統空手、いずれも「型」は存在します。

どちらの型も似通った部分はあるものの、動き方は異なっていて、それぞれに魅力があります。

◯極真空手の型の特徴

組手のイメージが強い極真空手ですが、もちろん型も存在します。

伝統空手よりもバリエーションが少なめで「動きが比較的ゆっくり」なのが特徴です。

キレやスピードを重視する伝統空手とは打って変わって、重心が低く、ひとつひとつの技の精度が高いのが印象的ですね。

突きや蹴りの「重さ」は見ごたえがありますね。

どちらかといえば「空手における基本」を重要視しているイメージです。

伝統空手の型の特徴

伝統空手の型は、バリエーションが豊富かつスピード感あふれる動きが特徴です。

また型の最中でジャンプしたり、大きく回転したりとダイナミックな動きも数多くあります。

全日本選手権での試合を見ていても、型を始めてから終わるまでのたった2~3分で、だらだらと汗を流す選手も数多く。

また型のバリエーションも豊富で、数えきれないほどの動作がある型も多いです。

極真・伝統で似たような型がある!

極真、伝統といえど同じ空手道です。型もまったく異なる訳ではなく、なかには動きが似通ったものもあります。

特に「平安」という、名前も動きも似ている型が存在しています。

これらは「基本型」として知られていて、習いはじめたらいちばん最初に覚える入門的な型です。

極真空手では「平安1(ピンアン1)」「平安2(ピンアン2)」のように表される一方、伝統空手では「平安初段(へいあんしょだん)」、「平安二段(へいあんにだん)」のように表記されます。

似ているようで似ていない、ちょっとだけ似ているのが面白いですよね。

それぞれの動画があるのでぜひご覧ください!

極真空手【平安1(ピンアン1)】

伝統空手【平安初段】

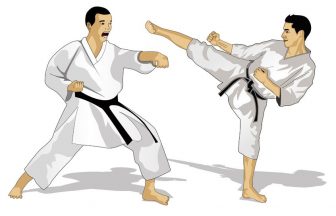

「組手」の違いは?

空手といえば組手をイメージする人が多いはず。

極真空手、伝統空手の組手は、型よりも大きく異なります。

相手との戦い方はもちろん、試合形式にも大きな違いがあるので、それぞれ詳しく解説していきますね。

極真空手

①寸止めなし!当てて戦う

最大の特徴は「当ててもOK」ということです。

やや語弊はありますが、まるで殴り合いの喧嘩をしているかのような激しさがあります。

もちろん顔面へのパンチは禁止ですが、伝統空手では見られない迫力がありますね。

初めて極真の試合を見たら驚きます。

②「下段」や「ヒジ打ち」もあり

伝統空手では禁止されている「下段(下半身)への攻撃」や「ヒジ打ち」をやってもいいのが極真空手の特徴です。

また、一度倒れた相手に攻撃するのもOK。

拳と拳がぶつかり合う激しい試合は見ごたえがあります。

ルールが広範囲なので、試合を見ていると「次はどんな技を出すのだろう」という緊張感も感じます。

③相手を倒したら勝利

組手の勝敗は、相手を倒す「一本」や、相手が倒れて3秒以内に起き上がる「技あり」から決まります。

判定は審判に委ねられますが、勝つためには「相手を倒す」が前提となっています。

いざ自分が試合をするとなると、最初はちょっとハードルが高めですね。

伝統空手では絶対に見られない選手同士の激しいぶつかり合いは必見です!

伝統空手

①基本的に「寸止め」

伝統空手の組手では「寸止め」がルールとなっています。

中段(お腹への突き)への攻撃はやや当てても許されますが、基本的には寸止めが原則です。

極真空手のような激しいぶつかり合いはありませんが、一方で技のキレやスピード感には見ごたえがありますね。

②防具をつけることが多い

伝統空手の組手では、顔を守る「メンホー」や、体を守る「プロテクター」、拳を守る「拳サポーター」などの防具を付けることが多いです。

全日本選手権のようなハイレベルな試合では、拳サポーターのみの場合もありますが、基本的には防具をつけて試合に臨みます。

③試合はポイント制

ポイントによって勝敗が決まります。基本的には、「2~3分の制限時間でポイントの多い方が勝利」または「相手に8ポイント差がついた時点で勝利」のようなルールです。

ポイントの内容もさまさまで、突きが「有効」で1ポイント、中段蹴りや背面突きが「技あり」で2ポイント、上段への蹴りが「一本」で3ポイント、となっています。

それぞれの組手動画をピックアップ!

極真空手と伝統空手、それぞれの組手の動画をピックアップしました。

実際に見てみると、あまりの違いにおどろきます。

どちらも迫力満点なのでぜひ最後までご覧ください。

【極真空手の試合】

【伝統空手の試合】

習うならどっちがオススメなの?

「結局習うならどっちがいいの?」と思いますよね。

結論から言うと「どちらも精神、肉体的に強くなれる」です。

極真、伝統それぞれに異なる魅力がありますし、本人によって向き不向きもあると思います。

「型よりも激しくぶつかり合うような組手がしたい!」という人は極真空手が向いていますし、「痛いのはちょっと苦手…型と組手をバランスよく磨きたい」という人は伝統空手が向いています。

インターネットで調べてみたり、動画を見たりして、それぞれの雰囲気を感じてみるといいですよ。

どちらも見学に行ってみるのが◎

まずは極真空手、伝統空手それぞれの道場に見学に行ってみるのがオススメです。

文字や動画で見るよりも、実際に「生の空手」を見たほうが遥かに刺激を受けます。

いざ道場に入って、型や組手を目の当たりににすることで臨場感を体感してみてください。

また、極真伝統問わずしっかりと稽古すれば、精神、肉体どちらも強くなりますよ。

空手はかなり奥が深いので、実際に見て、感じて、体験して、空手の楽しさを味わいましょう!