このページでは、「空手」の持っている良さを伝えようと思います。

他の武道や格闘技にもそれ相応の良さがあります。当然「空手」が最も優れた武道だというわけではありません。

だからこそ、メリット、デメリット、両方を示しながら本当の「空手」の魅力を伝えたいと思います。

道場見学に行くまでに必要な不安感がこのページを読んで少しでも減ってくれればと思います!

目次

「最良」と「最高」の違い

格闘技だから誤解していませんか

「空手」を習おうかなと思ったとき、初めは「体を鍛えたいな」とか、「かっこいい形をしてみたいな」「ダイエットできるかな」という簡単な気持ちが動機になっていると思います。

お子さんであれば「身を守れるといいな」とか、「しつけになるといいな」などと思われるかもしれません。

しかし、情報過多の時代。目移りしてしまってなかなか決断できないことが多いと思います。

インターネットでは、

「寸止めの空手は役に立たない」

「柔道の方が実用的だ」

「空手は怪我が多い」

などなど、あることないことが沢山書かれています。

そうやって情報を見ているうちにやる気がそがれていくのはもったいないことです。

「武道」を習うということで、どうも先入観を持ってしまうようです。その気持ちはよくわかります。

本稿の著者は中学高校通じてまで運動経験がほとんどなかったので、大学生の時に初めて道場(フルコンタクト空手でした)を訪れた時にとても緊張したのをよく覚えています。

初めて訪れた道場がとても良い道場だったラッキーな人かもしれません。

実際に体験している中で、インターネットの情報がいかにいい加減かも痛感してきました。

本記事では正確な情報をお伝えすることをお約束します。

「空手」は護身に役立ちますし、「怪我」は小さなけがはありますが、「保険が適用されるような怪我」は他の「武道」に比べて少ないのが実際の空手なのです。

例えば「楽器」だったら?

ちょっと遠回りになりますが、大切なことなので触れておきましょう。

習うのであれば「最高」の「武道」が良いという気持ちはわかります。

でも「最高」な「武道」ってあるのでしょうか?

「習い事」について、違った分野で考えてみましょう。たとえば「最高」の「音楽の習い事」はあるでしょうか?

ある人にとっては「ピアノ」、ある人にとっては「ヴァイオリン」、ある人にとっては「ギター」かもしれません。「ハーモニカがすごい!」という方もいます。不思議ではありませんよね。

ここで考えてほしいことは・・・

誰にとっても適用できる「最高」の楽器はないということです。

空手をはじめ「武道」を学ぶときも、同じだと思います。

「最良」の武道はあっても、「最高」の武道はないというのは、案外大事な考え方だと思います。

ついつい、「これさえやっていれば安心」という武道を身に着けたい、と思うものですが、どの武道であっても、一流の人ほど、「これさえやっておけば安心」とは言わないものです。

どんな「武道」「格闘技」にも得手、不得手があり、良いところも悪いところもあるのです。

まずは、体験してみることが大切、というのを心掛けてみてください。

空手の良さって何だろう?

空手の良さってどこだろう?

非常にフラットに空手の良さを上げてみましょう。

「素手」を使う 日常の場面に近い

なんといっても「空手」の特徴は素手を使うところにあります。

このことは、いくつかの意味でとても大切です。

日常でトラブルに遭遇する場面を想定してください。手にグローブをしている場合なんてまずありません。

相手も何か持っている場合というのは稀だと思います。

空手の想定している基本的な状況は、日常で巻き込まれるトラブルによく似ているのです。

「打撃」が中心 距離をとって逃げられる

「空手」は「打撃」が中心の「武道」です。

ここで、注意してほしいのは、基本的な動作は、立った状態で素手・素足での攻撃と防御、相手の攻撃をよける(体捌きと言います)ことが重視されていることです。

実はこれも実践性の意味でとても大切な要素です。

「柔道」、「柔術」はとても優れた武道です。優れた経験者の手にかかればあっという間に投げられてしまいますし、関節を極められてしまいます。

そうすると文字通り、完全に「動けなく」なってしまうのです。

しかし、日常生活ではトラブルは回避する、危険な状態から逃げる、ということも大切な要素でしょう。

「柔道」や「柔術」の体系は相手との距離が必然的に近くなってしまいます。

これは相手を「つかむ」ことが前提になっており、場合によっては地面に押さえつけることを目的としているためです。

その意味では、柔道は「制圧」を目的としていると言えます。

これに対して「空手」は、打撃を中心として、「立った」状態を維持します。

相手を「近づけない」ということと、「いつでも逃げられる」という点は非常に大切なところです。

「稽古体系」がある 基礎と応用の両方に体系がある

空手の稽古は「基本稽古」と呼ばれる一定の様式があります。

立ち方、移動の仕方、打撃、受け、捌きを学びます。その延長に、「約束組手」「組手」「形」と徐々に高度な稽古法が存在しています。

このことは、各人のレベルに応じて、高度な体の使い方の基礎から学べるという点でも合理的ですし、最終的には、複数を相手にした動作も学べるという点で特徴的です。

この「基本稽古」は「基礎となる動作を学ぶ稽古」であって、「初心者のためだけの稽古」ではありません。

とても「奥の深い稽古」です。

著者の指導者だった方はあるフルコンタクト空手の流派の全国大会で優勝している方でした。

その方は、「基本稽古は大切だ」と繰り返しおっしゃっていました。

高校時代から頭角を現し、活躍を嘱望されていたもののある一時期にスランプに落ちったとき、それまでのスパーリング主体の稽古体系を改めて、空手の「基本稽古」に切り替えたそうです。

「三戦立ち」などの基本の立ち方をもとに、「内受け」「外受け」「正拳突き」などの「基本稽古」をひたすら、動作を丁寧に反復練習したそうです。

その後、スランプを嘘のように抜けて、大会での優勝につながったと伺いました。

身体操作の基本から、応用まで奥深く学べる点は「空手」の魅力です。

「大きな声を出す」 ストレス発散

現代人にとっては、全力で声が出せる、というのは一番大きなメリットかもしれません。

数ある「武道」の中でも「空手」の発声の多さは類を見ないでしょう。

武道の中で、「空手」と同じくらい、大きな声を頻繁に出すのは「剣道」くらいと思います。

道場の練習では、全員が全力で声を出すので、恥ずかしがらないですみます。一時間稽古するだけで、相当ストレスを発散できます。

なお、「呼吸」という文字は「呼」すなわち息を出す、後に、「吸」すなわち息を吸う、という動作を示しています。

腹式呼吸をするのが大切と聞かれたことがあるのではないかと思いますが、腹式のポイントは、「吸う」のではなく「吐く」ところにあります。

勢いよく息を吐くと、自然に横隔膜が上がり、その後力を抜くと、横隔膜が自然に下がって深い呼吸になるのです。

「空手」の「気合」の発声はこれに似ています。

「吐く」と同時に打撃を意識するので、自然にその後に弛緩し、深い呼吸がやってきます。

正直に言って、どこがデメリットだろう?

今度は、他の武道や格闘技に及ばないな、という点をあげみましょう。

「関節技」や「つかみ」は苦手

「空手」は本来、投げ技や武器術も含んでいました。

しかし、現在投げやつかみを対象にしている「空手」道場は多くないと思われます。

したがって、どうしても「つかみ技」や「関節技」については対応できないことが多くなります。

現実にはあまり考えにくいことですが、柔道や柔術の経験者につかまれた場合や、押し倒されてしまった場合は苦手な局面です。

空手の技の体系だと対応はほとんどできません。関節技などは、決められてしまうと抵抗不能になってしまうことは否定できないところです。

だからこそ、「倒されない」ように修練するわけですが、突然転倒させられる場合などがないわけではありませんから、残念ながら万能な格闘技とは言えないところです。

いわゆる「総合格闘技」で活躍する選手は、「空手」だけをやっていたという人はほぼいないことからも否定はできないところです。

道場ごとに雰囲気が全然違う

「空手」は「剣道」や「柔道」に比べて、組織化されていないのが現状です。

特に指導者の養成プログラムを持っているのは組織として大きい松濤館流、極真会館など一部に限られています。

そのためどうしても各教室、道場毎に指導方針が異なり、指導内容がばらつきます。

したがって、自分にあった教室、道場は自分でみつけなければなりません。

しかも、道場の中でも指導者によって指導のあう、あわないが異なることは覚悟しなければなりません。

もっとも、教室選びや指導者の選択が大事だというのは、空手に限った話ではないとも言えます。

近年は相撲で不祥事が相次いで報告されています。また、警察剣道の不祥事、オリンピック柔道の指導の不祥事も報道されています。

「格闘技のような乱暴な競技では、ある程度の暴力はやむを得ないのだ」などという極論もみかけます。

しかし、実体験からしても、優れた指導者ほど謙虚なものです。

きちんとした指導者が指導している道場では、厳しい練習をしていても道場の雰囲気は明るく、怪我も少ないものです。

まずは、見学して、道場の雰囲気を見て、自分にあうかあわないかを体感してみるのが一番でしょう。

それからしばらく続けてみて、面白い、と思ったら続けてみましょう。逆に言うなら、自分に合わないと思ったら、やめてもいいのです。

怪我の率が多いわけではないけど小さな怪我は結構する

「空手」は前に述べた通り、「素手」で打撃を主体として行う武道である点が最大の特徴です。

そのため、どうしても打ち身や、突き指、捻挫などの小さな怪我はあります。

これはフルコンタクト系であれば、より高い確率でおこりますし、寸止めであっても一定の確率で起こります。

ただし、怪我の率が高いわけではありません。

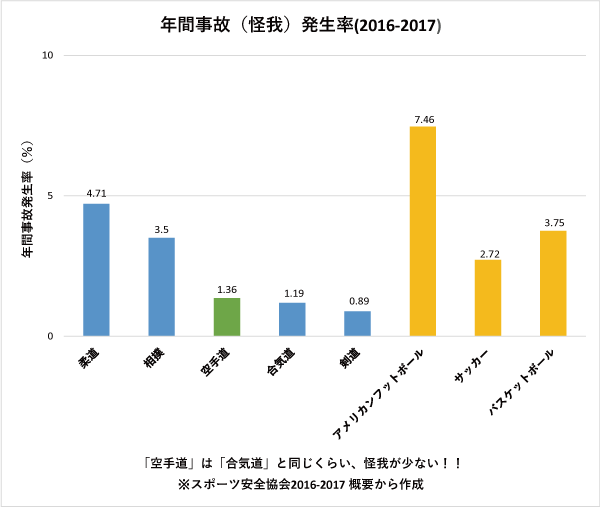

柔道だけでなく、サッカーやバスケットボールよりも怪我の率は低いのです。詳しくは下に統計を示します。

道場に通う時間が確保できないと上達しない

「空手」に限らないことですが、相手がいてこそできる練習が多い傾向があります。

基本稽古は一人でできるものもありますが、実際は一人で練習するのは難しいものです。

つまり、道場に通う時間が確保できなければ上達しないということです。

この点は意外と重要で、フィットネスクラブやランニングと異なり、練習時間の確保と、稽古のための移動時間に配慮しなければいけません。

怪我が少ないって本当に? 統計を見てみよう

前に述べましたが実は空手における「怪我」は、他の格闘技と比べても低いのです。

スポーツ障害保険を取り扱う「公益財団法人スポーツ安全協会」の一年間の事故発生率(2016年から2017年までの年度を通じて負傷が生じた率を示したもの)をみると、一番高いのがアメリカンフットボールで、7.46%となっています。

武道では、柔道と相撲が突出して高く、4.71%(柔道)、3.50%(相撲)となっています。

これに比べると「空手道」は、1.36%で、「合気道」の1.19%と同程度です。

バスケットボールが3.75%、サッカーが2.72%という数字と比較しても、「空手道」がいかに安全に配慮したものかがわかると思います。

※資料「スポーツ安全協会要覧 2016年‐2017年」から作成

もっと詳しく知りたい方に

以上、これだけ知っていれば、道場の見学にはいけるのではないかという基礎知識を紹介しておきました。

「ここなら安心して楽しく練習できそうだ」と思えるところを、自分の目でぜひ確認してください。

完璧な指導者だ、という方にはなかなか出会えないと思いますが、「さすがだ」と思われる方にきっと出会えるでしょう。

良い教室、よい先生に出会えることを祈っております!

参考リンク

本文で紹介した資料の出典となるウェブサイトをご紹介します。

「公益財団法人スポーツ安全協会」

https://www.sportsanzen.org/

※下記のPDFに各種スポーツの怪我に関する統計がのっています

https://www.sportsanzen.org/content/images/1about_us/yoran.pdf